El 19 de abril de 1725 fue fundado el Convento de Santa Rosa de Ocopa, por el P. Fr. Francisco de San José, a quien acompañaron los religiosos franciscanos Fr. Pedro Navarro, Fr. Francisco Suárez y Fr. José Ansorena. Este año cumple 300 años. Es motivo de alegría para la Iglesia católica en el Perú, porque Ocopa representa un faro de la fe en el corazón de los Andes centrales.

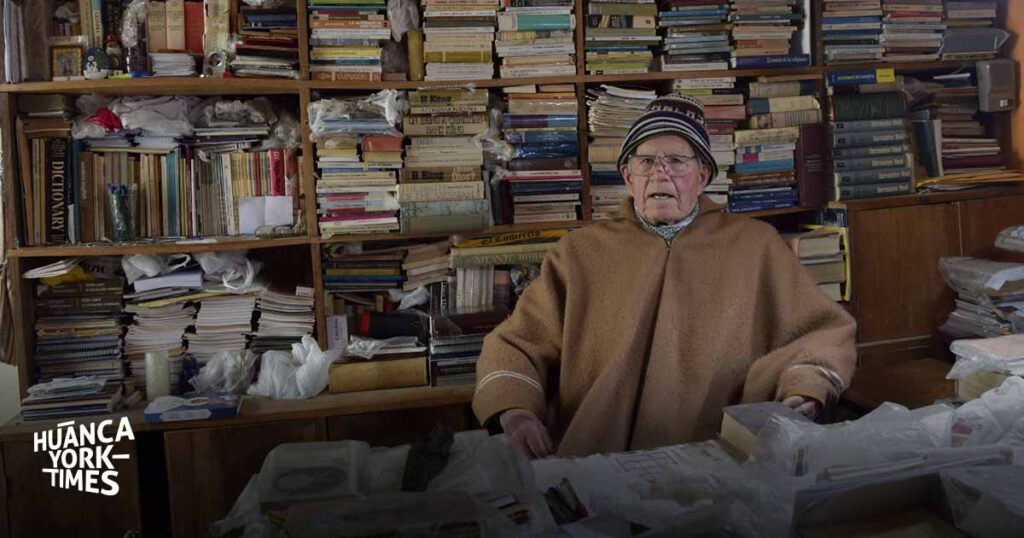

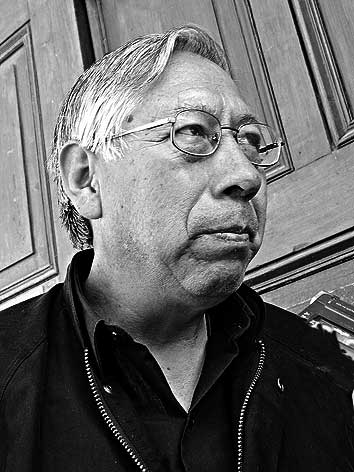

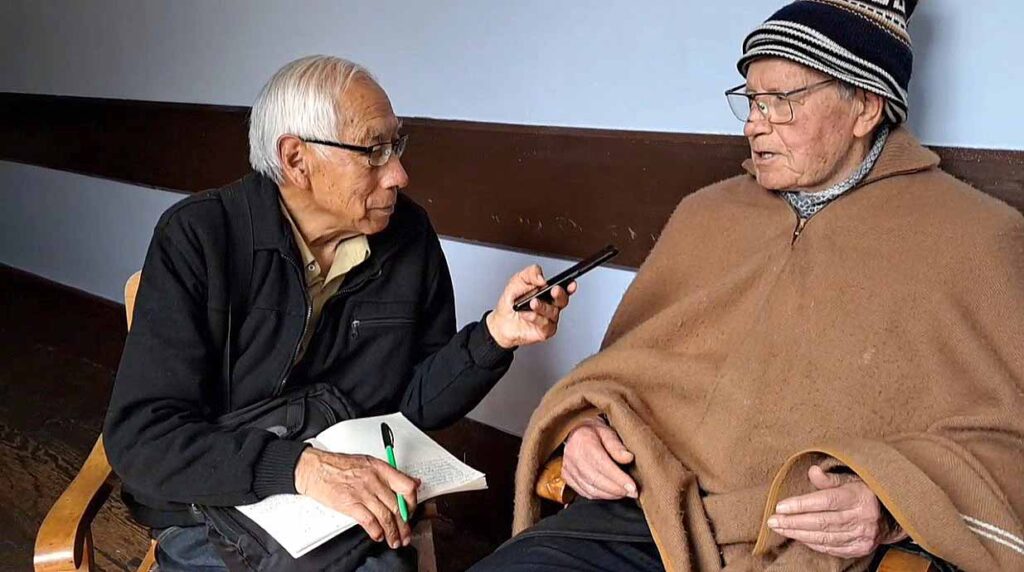

Huanca York Times entrevistó sobre este acontecimiento al padre Antonio Goicoechea Mendizábal OFM. Fuimos recibidos en uno de sus aposentos privados, donde contó la historia de esta gran obra misionera en el Perú, entre recuerdos de anécdotas, alegrías y tristezas; asimismo, de cantos, música y algunas piezas al piano interpretadas por el padre Goico, como más se le conoce.

-¿Cómo fueron los inicios del Convento?, preguntamos.

-Empezó como un centro internacional de evangelización con misioneros venidos de todas partes y los que querían ser misioneros, para evangelizar la selva, llegar a pueblos nativos, muchos desconocidos, donde los incas no pudieron llegar. Los primeros, procedentes de España, Italia, Portugal y Francia, llevaron el Evangelio, culturizaron y peruanizaron a los pobladores que hablaban distintos idiomas. El objetivo era “evangelizar, culturizar y peruanizar”. Muchas comunidades selváticas no tenían ni idea de lo que era el Perú, los misioneros crearon en ellos la conciencia de patria y de amor al territorio que era suyo; asimismo, los misioneros conocieron y aprendieron la realidad y las costumbres de los nativos. Demostrando que los misioneros formados en Ocopa tenían que conocer las lenguas y la forma de vida de las familias. Yo también hablo en ashäninka y yanesha.

-¿Cómo es que llegaron a esos pueblos, si no había carreteras?

-Desde Ocopa se abrieron las entradas a la selva, por todas partes, poco a poco, los misioneros construyeron caminos, levantaron los mapas que no había y nadie conocía; tendieron puentes sobre los ríos; entraban con mulas y caballos; se dirigían a todas las zonas de la selva de Pasco, por el lago Chinchaycocha, después al río Huallaga, a Huánuco; al extenso valle de Chanchamayo, ingresando por San Ramón, a través de las carreteras que trazaron; también por Comas y Andamarca y las curvas del río Mantaro.

-¿Qué significaron esas largas travesías?

-Durante los primeros cien años del Siglo XVIII fueron más de 80 mártires franciscanos, unos cincuenta de Ocopa, los que se formaron en los claustros ocopinos, llamados los “Mártires de Ocopa”. Muchos de ellos murieron flechados, ahogados en los ríos, por la picadura de las serpientes y perdidos en el bosque.

-¿Cuáles fueron los primeros resultados de esta labor evangelizadora?

-La mayor gloria de Ocopa es su historia misionera, con el lema: “La religión, la ciencia y el trabajo constituyen el progreso y la felicidad de los pueblos”. La primera tarea de los enviados era establecer una capillita, un conventito para los religiosos, desde donde realizaban su labor evangelizadora, en los idiomas de los pobladores, habiéndose escrito los primeros libros sobre gramática y diccionarios, muchos de los cuales han desaparecido, algunos se encuentran en la biblioteca. En este tiempo se fundaron muchos pueblos, entre ellos, Satipo, Oxapampa y Pucallpa, entrando por los ríos Huallaga y Ucayali hasta el encuentro del Marañón con el Amazonas; se hicieron los primeros mapas, escribieron diarios, conocieron costumbres y descubrieron plantas y animales, arriesgando sus vidas, en la que participaron también misioneros españoles, italianos, franceses y del valle del Mantaro. Uno de los descubrimientos importantes fue el Boquerón del Padre Abad; también las cataratas, entre ellas ‘El velo de la novia’, paisajes maravillosos. Así transcurrió el primer siglo de la fundación del Convento. Fue un siglo de oro del Convento.

-En los siguientes años, cómo fue, ¿qué pasó?

-En el siguiente siglo de la Independencia, en 1824, el libertador Simón Bolívar cerró el convento. Fue el golpe más duro a la evangelización porque creían que siendo la mayoría españoles no apoyarían la gesta libertadora; durante 12 años fue ocupado por soldados, se perdieron libros; fue un desastre, dejando al frente del convento a un padre ecuatoriano, se quiso hacer una escuela especial para los hijos de los caciques, hasta que fue reabierto el año 1836 por el presidente Luis José Orbegoso, volvieron los españoles y se inició la tercera etapa.

-¿Cómo se caracterizó el último siglo hasta la fecha?

Hubo un tiempo que los antropólogos decían que los misioneros destruían la cultura de los nativos y los cristianizaban para llevarlos a trabajar a las minas de Potosí en Bolivía. También se vivieron momentos difíciles con el incendio del convento, tres veces, afectando su patrimonio. En este siglo, El venerable padre Pío Sarobe, llamado el “Santo de Ocopa”, “El Santo del valle del Mantaro” fue y sigue siendo, sin duda, el hijo de Ocopa que más ha influido y sigue influyendo en el valle del Mantaro. Nació el 4 de mayo de 1855, en España, llegó al Perú a los 21 años, para ser misionero, estudió en Ocopa, siendo ordenado sacerdote, un gran evangelizador en el valle del Mantaro que nunca volvió a su país y hoy está en camino a la santidad. A él le atribuyen muchos milagros. En las últimas décadas el Convento fue incorporado a la Provincia de San Francisco Solano.

Ocopa: un faro de luz espiritual

Ocopa hoy es una joya que a diario la visitan, empezando por el claustrillo más primitivo, los claustros coloniales, del padre Pío, del olivo que tiene la misma edad del convento, el más grande mural misionero, los cuadros y pinturas, la enorme biblioteca con más de 30 mil libros, la pinacoteca, el museo amazónico, la capilla de la misericordia, la iglesia y la sacristía, el coro con el gigantesco órgano que en su mejor tiempo reunía más de sesenta voces, la cúpula, la cripta donde están enterrados los misioneros que ofrendaron sus vidas por la evangelización.

El convento se encuentra 25 kilómetros de la ciudad de Huancayo, en el hermoso valle del Mantaro, a 3,360 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en la jurisdicción del distrito de Santa Rosa de Ocopa, provincia de Concepción, región Junín.

De acuerdo a su etimología, en quechua: “Ucupi”, en la pronunciación huanca: “Ocopi”. Significa rinconada, adentro, lugar húmedo.

De Ocopa decía Aurelio Miró Quesada: “Si Huancayo es la capital política del departamento de Junín, Jauja el solar histórico, La Oroya y Cerro de Pasco los dos centros mineros y Tarma su entrada más definida a la montaña, hay todavía un lugar cuyo nombre ha logrado un prestigio y una difusión indiscutible. En el valle del Mantaro, el Convento de Santa Rosa de Ocopa se eleva como un faro de luz espiritual de rayos más intensos y de más largo alcance que la riqueza y los desarrollos materiales…” (Costa, Sierra y Montaña, segunda serie, Lima, 1940, pags. 40-45.)

Actualmente, solo hay tres hermanos franciscanos por la escasez de vocaciones. Ellos son el Superior Jorge Ñiquen Urquiza, el vicario Antonio Goicoechea Mendizábal y Antonio Vásquez, encargado del museo.

Visitar el Convento es recorrer 300 años de evangelización.

Fray Antonio Goicoechea Mendizabal OFM

Nació en Alonsótegui, Viscaya, País Vasco, España, en 1932, vino al Perú de niño para ser misionero franciscano. Realizó sus estudios filosóficos-teológicos en el Convento de Santa Rosa de Ocopa, ordenándose sacerdote en 1957. Se doctoró en Teología, Sección Bíblica, en la Pontificia Universidad “Antonianum”, Roma-Jerusalén, con una tesis sobre San Pablo, escrita en latín, griego y hebreo. Vive en Ocopa 67 años. Ha recorrido más de 25 países, conoce 8 idiomas, ha enseñado en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Saint Bonaventure University (Estados Unidos), Seminario Mayor San Pío X, Convento de Ocopa, Instituto Mariscal Cáceres, Colegio Nuestra Señora del Rosario y Colegio El Carmen de Jauja. Como misionero ha recorrido casi todo el país. Autor de varios libros y folletos. Como dice, conoce un poco la historia de Ocopa, en sus diferentes vertientes.