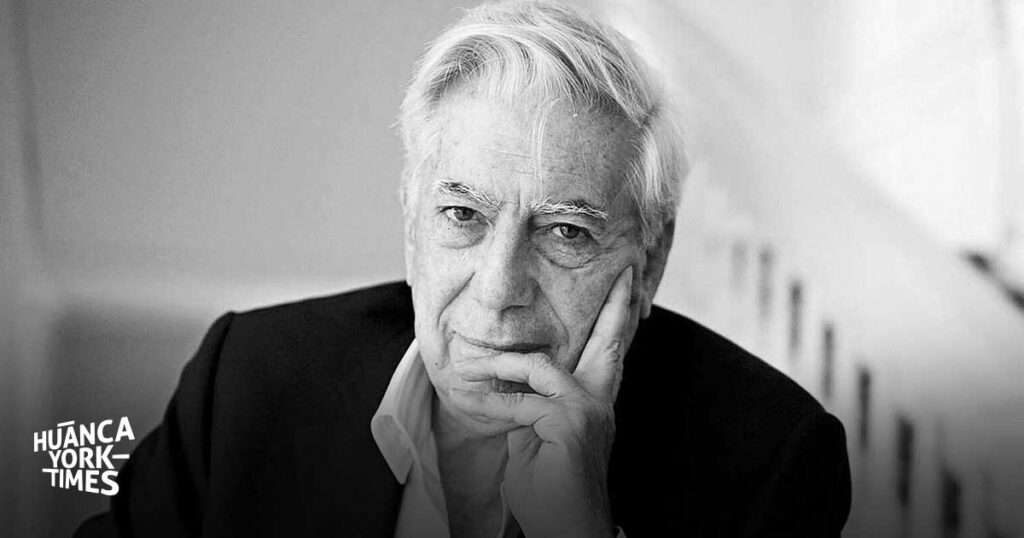

Varias identidades definen a un escritor. Pero en Mario Vargas Llosa destacaban dos: el escritor e inteligentísimo intelectual. Y el político. A menudo ambas se superponían, aunque por sobre todo siempre iba a quedar el escritor. Política es una de sus obras maestras: Conversación en la Catedral —escribió varias, además—. Santiago Zavala, el universitario y más tarde periodista en busca, él también, de una identidad. En el fondo, la novela es una radiografía del poder durante una dictadura peruana —otra más—: la de Manuel A. Odría.

La década del sesenta fue la más productiva para él. De 1963 es La ciudad y los perros, de 1966 La casa verde y de 1969 Conversación en la Catedral, sin contar el genial relato Los cachorros, de 1967. Podría decirse que lo mejor de su obra se escribió en esos años. Son novelas donde la técnica acaba siendo protagonista —escritor joven e impetuoso, al fin—, a menudo con reinterpretaciones de esas mismas herramientas narrativas que hicieron grande a su admirado William Faulkner. Los fans de Vargas Llosa deben de conocer hasta el cansancio la historia de su amistad y luego enemistad con Gabriel García Márquez, cuyo compañerismo arrancó —cada uno con nueva novela bajo el brazo— cuando el premio Rómulo Gallegos fue concedido a La casa verde, casi al mismo tiempo del fenómeno literario que iba a ser la publicación de Cien años de soledad.

Se podría atribuir la calidad de una obra al talento. En Vargas Llosa a eso se le añadiría su enorme voluntad de trabajo: escribir, corregir, reescribir, volver a corregir… Y la documentación clara y minuciosa. Ese es uno de los mayores legados para sus seguidores: aprender a ponerle mucho, muchísimo trabajo a la literatura, repletarla de pasión pero sin perder la objetividad. Y tener presente que el escritor perezoso difícilmente hará buena literatura.

Por esos años abandonó su militancia en la izquierda y viró a la derecha. ¿Acaso la política no es parte de la condición humana? ¿No tiene el escritor no solo el derecho, sino el deber de asumir una posición política? Se negó a apoyar a Fidel Castro y denunció la dictadura de Juan Velasco

Ya en los setenta escribió algunas novelas todavía valiosas: Pantaleón y las visitadoras y La tía Julia y el escribidor, ambas humorísticas y, por eso, lejanas a la seriedad de su estilo inicial que él mismo atribuía a la influencia de Jean Paul Sartre, a quien comenzaba a cuestionar.

Y en 1981 llegaría su otra obra maestra: La guerra del fin del mundo. Si bien en la forma aún tenía paralelos con sus novelas de los sesenta, algo había comenzado a cambiar en ella: la historia, la anécdota, empezaba a predominar sobre la técnica. Esta novela llegó tarde porque al año siguiente García Márquez recibiría el Nobel: después de eso era poco probable que se concediera el premio a otro escritor del Boom. Habrían de pasar casi tres décadas para que, al fin, la Academia Sueca se lo otorgara. Entre tantas premiaciones polémicas, la de Vargas Llosa iba a parecer justa y merecida.

Se dice que un artista no es capaz de crear dos veces una gran obra. Después de La guerra del fin del mundo, Vargas Llosa se había desgastado. Por esos años escribió Historia de Mayta, ¿Quién mató a Palomino Molero?, El hablador, Lituma en los Andes y tocó fondo con Elogio de la madrastra. Aunque de mucho interés, todas acababan opacadas por sus grandes novelas. En particular las novelas eróticas Elogio de la madrastra y su continuación Los cuadernos de don Rigoberto están muy por debajo del talento que había mostrado en los sesenta.

Y en los ochenta también volvería el Vargas Llosa político —nunca había desaparecido del todo—, convocado para presidir la comisión que investigó la masacre de Uchuraccay. El informe fue por demás polémico y muy criticable hasta ahora. Y el político iba a regresar para enfrentar a Alan García en defensa de la banca. Aquello desembocó en una candidatura que siempre lo tuvo como el próximo presidente del Perú. Su aventura política terminó en un desastre tras su derrota electoral frente a Alberto Fujimori y, poco después, con la deserción de sus cuadros que acabaron trabajando para la dictadura —otra vez— que empezaba a consolidarse. Pero la experiencia le dio el material para el que iba a ser uno de sus dos mejores libros de los noventa: El pez en el agua, una memoria personalísima de su niñez y juventud en contrapunto con la campaña política. Su último gran libro llegaría a finales de esa década: La fiesta del Chivo, nuevamente sobre otra dictadura, la de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Esta novela, además, delineaba a un enorme personaje femenino, el mejor de toda su obra narrativa.

Desde entonces, si bien iba publicando nuevas novelas cada cuatro o cinco años, ya ninguna alcanzó la talla de las anteriores. Narrador con mucho oficio y pericia, había sido derrotado por su yo del pasado: más joven, ambicioso y atrevido. Pero qué importaba, pues al escritor se le recordará por sus logros y no por sus desaciertos. Vinieron novelas de cierto interés como El Paraíso en la otra esquina, sobre Flora Tristán y su nieto Paul Gauguin; Travesuras de la niña mala, su tercera incursión en la novela erótica; El sueño del celta, su novela-homenaje al activista por los derechos humanos Roger Casement, y que iba a coincidir con la llegada —al fin— del Premio Nobel. Iban a seguir viniendo, después, otras obras menores: El héroe discreto, Cinco esquinas y Le dedico mi silencio.

Lo había hecho todo. Lo había logrado todo. Qué importaba si sus libros ya no eran lo mismo. Y qué importaba si al final de su vida iba a contradecir los principios que habían regido su existencia: tolerancia cero a las dictaduras y autoritarismos, fueran de izquierdas o derechas. Qué importaba si comenzaba a alinearse con grupos antidemocráticos. Qué importaba, porque en un estante, bien al fondo, siempre estarían Conversación en la Catedral y La guerra del fin del mundo esperando el retorno de sus lectores. Y pese a los desencuentros, aún guardaríamos ambos libros con el afecto de la juventud y a la espera que los años, por fin, nos nublen la memoria para iniciar otra relectura.

DATO

Dos de sus novelas tienen estrecha relación con Junín: Historia de Mayta rememora una pequeña rebelión trotskista conformada por Alejandro Mayta y algunos estudiantes del colegio San José de Jauja. Este hecho, además, ya había sido abordado por el escritor jaujino César Núñez Arroyo en la novela Huajaco.

Lituma en los Andes también transcurre entre los cerros de Junín, durante el conflicto armado interno, aunque en un pueblo ficticio: Naccos, y cuya referencia está tomada de la historia del dios griego Dioniso y su relación con Ariadna en la isla de Naxos.