Requena uno de los distritos de las regiones quizás más imaginadas de este lado del planeta, la región amazónica, es el escenario de esta novela corta (La Tranquila), relato largo, que nos propone un universo testimonial en la voz de una mujer que bien podría ser el de muchas más, identificadas en el viaje de indagación de un valiente personaje: Larisa.

Compuesta de 14 secciones o subtítulos delicadamente ilustrados para retratarnos un mundo interior que nos ofrece cómo en la mirada de una niña se forja el proceso hacia la mujer adulta, la migración, el enfrentamiento con la muerte, la entrega y la etapa del matrimonio, el descubrimiento de identidad con autonomía, entre otros tópicos propios de una vida que se conjugan en los recodos de la memoria imaginativa y la exuberante belleza de la selva, contextualizado en procesos históricos, sociales y culturales de la Amazonía loretana.

TE PUEDE INTERESAR: Reseña | Un concierto para lectores de todas las sangres

Se abre así un enorme espacio siempre ocupado por entidades, pueblos originarios, y la ciudad que pareciera devorarlo todo a su paso, que golpea y enfrenta a Larisa, personaje secundario pero crucial, a la realidad a la que evoca y reconoce sin perder nunca capacidad de asombro ante los miedos y las vicisitudes que la mortalidad anida en la humanidad.

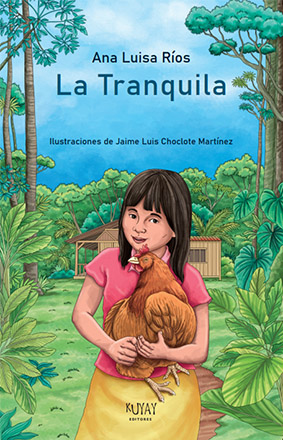

Este imaginario compartido por la madre, mundo matsés, se representa en la protección sobre la protagonista, la Tranquila, una gallina de la cual los personajes le hablan, le sueñan y endilgan deseos y necesidades propias. La Tranquila es por tanto un estado de ser hacia la búsqueda del equilibrio, el ser conducente hacia la casa interior del universo de Larisa, el camino hacia la madurez.

Dentro de las escenas que en cada una de las secciones se nos narra, es casi posible percibir los aromas de las flores características del entorno, el lenguaje envolvente en ternura nos conecta con el fundo Soledad: “con el tiempo y los años, descubrimos que los olores también son palabras, conocimientos y saberes, mensajes y señales, porque donde no hay olores ni sabores quizás ya no haya vida”.

Algunos elementos bellamente no-romantizados:

En Soledad, la otredad nos habla en la forma de pies enormes, metáfora sobre la dificultad social de saberse diferente, y la consecuente discriminación, sesgo, estereotipo y prejuicio que conlleva no ser “normal”. Por otro lado, la memoria de los abuelos gallegos nos recuerda a “la promesa de fortuna que flotaba en el aire de la Amazonía”, como parte de la promoción que gobiernos peruanos impulsaron con resultados históricos cruentos para pueblos indígenas, pues al vasto territorio amazónico había que “poblarlo y ocuparlo” para explotarlo económicamente, en especial época cauchera.

La Amazonía es insurrecta, no complaciente, y sus aguas con sus animales (bufeos) son de cuidado tanto para embarcaciones como para la niñez que da volteretas sobre el río durante el baño. Los ríos pueden reclamar nuevos integrantes en su mundo acuático.

Podemos leer la división sexual del trabajo en base a lo que hoy persiste: el sembrado de plantas, el trabajo en la chacra, el guardado adecuado de masato, la cocina con cariño, las enseñanzas de la madre propia y de la vida, la formación hacia los cuidados como labor de las mujeres, como una suerte de predestinación implícita. Ese cuidado se extiende y se acoge a la criatura más frágil, que queda por cosas de la supervivencia en aparente soledad. Así tanto la madre de Larisa como su familia hacen de la tranquila, un especial tesoro que sobrecoge, sobre todo a los ojos de otro personaje Austin, el hermano menor.

Un episodio histórico, el de los mayorunas o matsés es particularmente estremecedor dado que nos recuerda los insultos propinados al originario: “salvaje”, “primitivo”, “peligroso” para una civilización llamada a imponérsele la invasión de sus territorios sin previo aviso, desconociendo que su manejo territorial es ancestral. A las fuerzas humanas que avasallan a un pueblo por la crueldad y la codicia, se contrapone la fuerza de la naturaleza cuando el monte con sus criaturas da aviso melancólico ante la pérdida de un ser querido, así como cuando avisa el ayaymama.

El dolor de una pérdida puede dar paso a las sombras internas, la violencia. Su normalización dentro del espacio doméstico es parte del vía crucis de las mujeres y menores de edad y del que este mundo ficcionado no huye abordar.

Las relaciones interpersonales – afectivas de la maternidad y la historia familiar son elementos narrados con dulzura sobrecogedora, como insumos de valor para enfrentar la incertidumbre de una vida nueva, con la tristeza a cuestas, pero con potencial para continuar. Los pies grandes están destinados a ser instrumentos de grandes pasos que Larisa y Chidopiu (otro personaje) con empeño, cariño e inteligencia nos dicen, es posible recorrer y atravesar.

* Texto publicado en alianza con el portal Lima Times.