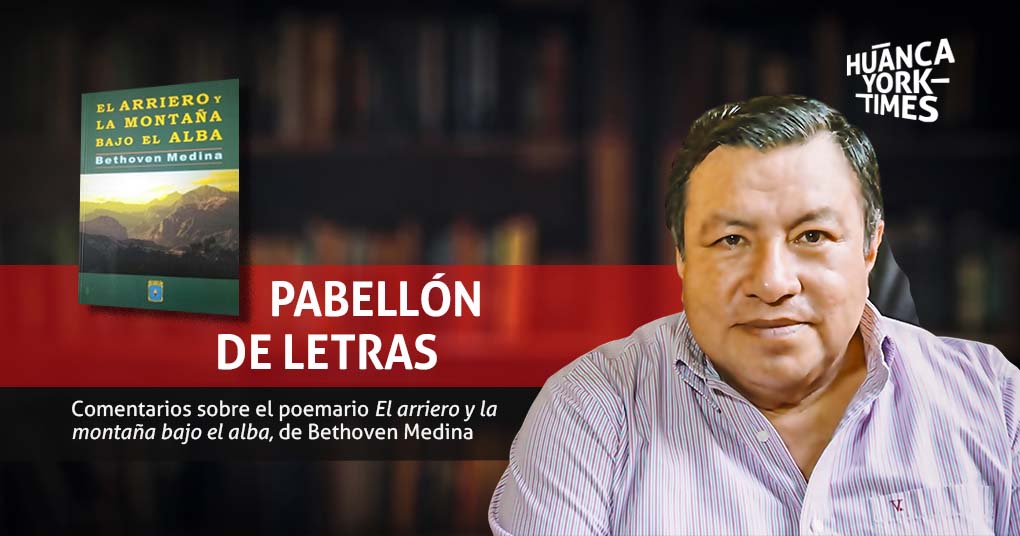

La poesía peruana contemporánea encuentra en Bethoven Medina a una de sus voces más singulares. Su libro El arriero y la montaña bajo el alba (Editorial Universidad Nacional de Cajamarca, 2008) se abre como travesía espiritual y cósmica, pero nunca pierde el arraigo en la tierra y en la memoria andina.

El título nos conduce de inmediato a una figura tradicional: el arriero que cruza montañas con su carga. Sin embargo, en estas páginas el arriero no es el personaje pintoresco del sombrero y la mula. Es un símbolo: el poeta caminante, sembrador de palabras, que dialoga con la montaña y con la semilla, con el viento y con el misterio. Los arrieros con linternas encienden / los ojos de la noche… / Los arrieros juegan su vida en los caminos, escribe Medina en uno de sus pasajes más intensos. Ese arriero-poeta carga visiones, preguntas, heridas, y al mismo tiempo se eleva como intérprete del cosmos.

El recorrido del libro comienza en las alturas del origen. La voz poética se sitúa antes de la historia, en el instante de la creación: Fue ternura divina / la Creación / en la inmensidad incolora… / Una lágrima emocionada de Dios / en millones de estrellas (“Origen”, p. 15).

El tono bíblico convive aquí con la cosmovisión andina. El humo, la luz y la nada son fuerzas vivas que palpitan como materia germinal del universo. Desde esa dimensión cósmica, el poeta desciende hacia el valle, hacia la tierra fértil donde brota la vida.

En ese descenso, la palabra se vuelve vegetal, campesina, cotidiana. El paisaje no se ofrece como postal, sino como experiencia entrañada. En “Valle Sol” leemos: Verde que te quiero verde, / identifico labriegos en madrugada, / mujeres ordeñando, / niños descalzos pastando ovejas (p. 30).

El verde no se contempla, se entona. No se describe: se siembra. Bethoven Medina, poeta y agrónomo, escribe con la experiencia de quien ha sembrado con las manos antes de sembrar con el verbo.

De esa experiencia nace lo que él mismo denomina una “agropoética”. En “Agropoética”, confiesa: No sólo por la sequía mis lágrimas broté, / sino también porque mis palabras / no descubrían el temblor de las semillas (p. 32).

Ese “temblor de las semillas” es el núcleo de su poética: la conciencia de que lo mínimo vibra con fuerza cósmica, y que el lenguaje debe captar esa vibración.

Pero el viaje del arriero no se limita al valle. Medina convoca también al mito y a la memoria ancestral: Catequil, los quinuales, las huacas y petroglifos aparecen como presencias vivas. En “Cuando éramos estirpe” afirma: La inmensidad / COSMOVISIÓN / caía / a nuestro permanente linaje / como arco iris desde cántaros del cielo (p. 69).

La cosmovisión andina no se menciona como teoría: está vivida en cada imagen, en cada respiración del viento, en cada gesto de la montaña que mira hacia la eternidad.

En esta travesía, el viento es uno de los grandes protagonistas. En la sección Vendaval, el poeta escucha al viento como si fuera memoria ancestral y música sagrada: Al viento lo sé eterno, / como si fuera el corazón del tiempo… / mis palabras son fémures de los primeros hombres / en un concierto de flautas y antaras / al lado de las hogueras / en la colina eterna donde habito (“Travesía”, p. 135).

Aquí la voz poética enlaza su canto con el de los primeros habitantes, en un rito de continuidad y resistencia.

La misma búsqueda espiritual se plasma en “Esperanza / Visión”: Entusiasta aparece el Sol / entre las nubes / como un arriero más (p. 78).

El sol, convertido en arriero, camina junto a los hombres, recuerda que toda luz es también tránsito, peregrinaje.

En otro momento, el poema “Paz” propone un horizonte donde la naturaleza y lo humano se reconcilian: Sea la paz entre hombres de caminos grises, / arrieros que descubren las entrañas de los andes (p. 57).

La paz no es una abstracción: es una siembra en el pecho, un trigal, un ordeño al amanecer, un halcón anidando en la respiración del campesino.

El arriero y la montaña bajo el alba es, en suma, un libro que transforma lo andino en portal hacia lo universal. La poesía aquí no se limita a cantar un paisaje: lo convierte en revelación. No busca un color local, sino un pulso cósmico que brota desde la raíz.

No puedo dejar de sentirme hermanada con esta voz. En mi propio libro Músico de fuego evoqué a los arrieros de Carmen Alto, músicos errantes y bohemios de corazón. En Bethoven Medina encuentro otro tipo de arriero: el que conduce semillas y estrellas, el que cruza montañas visibles e invisibles. Ambos —el músico y el arriero— caminamos con la misma certeza de que la poesía es tránsito, siembra y fuego compartido.

Leer a Bethoven Medina es caminar a su lado por sendas de polvo y estrellas. Su palabra brota como semilla luminosa que sigue alumbrando el alba, poeta que convierte la montaña en canto y el viento en memoria.