La trata de personas no generó indignación pública hasta que involucró a personas blancas. Fue entonces cuando surgió el término ‘trata de blancas’, ya que resultaba inconcebible que se comercializara a quienes sí eran reconocidos como sujetos plenos de derechos. En contraste, cuando las víctimas eran pueblos indígenas o afrodescendientes, esa misma indignación simplemente no existía, por eso hoy hablamos de trata de personas.

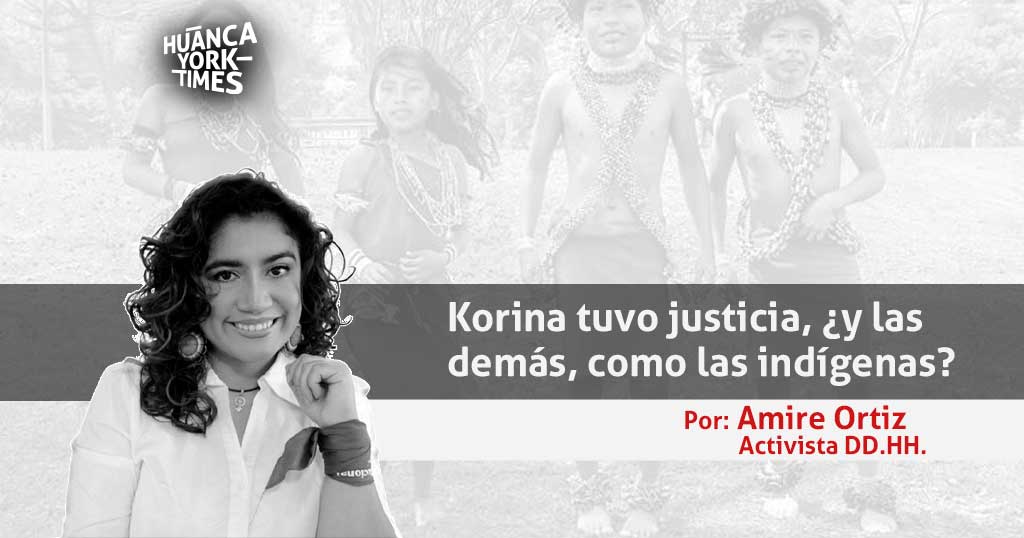

La “justicia” en el Perú, cuando actúa con rapidez y eficacia, suele hacerlo solo en favor de quienes el sistema ya ha validado: blancas, visibles, mediáticas. El reciente caso de la violencia sexual sufrida por Korina Rivadeneira, una figura pública de origen extranjero, lo demuestra con claridad. Su agresor, un ciudadano húngaro, fue condenado en tiempo récord por el delito de tocamientos indebidos. Y eso es lo justo: lo que ocurrió es violencia, y debe ser sancionada con todo el peso de la ley.

Pero esta celeridad revela una verdad incómoda: la justicia no es igual para todas. Mientras se celebraba la condena como un avance contra la violencia de género, miles de mujeres —la mayoría invisibles, racializadas y empobrecidas— siguen esperando una audiencia, una denuncia aceptada, una prueba admitida o simplemente ser escuchadas sin ser cuestionadas ni culpabilizadas.

En el caso de Korina, todo funcionó: la policía actuó con prontitud, el Ministerio Público formuló acusación con enfoque de género, y el Poder Judicial programó audiencias sin dilación. En menos de una semana, hubo sentencia. Esto demuestra que sí es posible un sistema judicial eficiente y protector de derechos. La pregunta es: ¿por qué no lo es siempre? ¿Por qué no lo es para todas?

“La impunidad no es una falla del sistema: es su lógica de funcionamiento. De 808 mil casos de violencia familiar, apenas 354 terminaron con sentencia firme. La justicia actúa con rapidez solo cuando la víctima es visible, blanca, mediática”

Cuando hablamos de una perspectiva interseccional, hablamos precisamente de reconocer que no todas las mujeres viven la violencia de la misma forma ni cuentan con las mismas herramientas para enfrentarlo. No es lo mismo ser una mujer blanca, con recursos, con visibilidad mediática, que ser una niña awajún víctima de violación sexual sistemática en su escuela por parte de docentes y autoridades. A muchas de ellas les contagian enfermedades de transmisión sexual, incluso VIH. Y, como si no bastara, un ministro de Estado se atreve a calificar ese horror como parte de una “costumbre cultural”. Esas niñas no tienen cámaras, no tienen abogados, no tienen redes de respaldo. Tienen silencio.

La justicia en el Perú actúa según quién es la víctima y quién es el agresor. En el caso de Korina, era fácil romper el pacto patriarcal: un agresor extranjero, sin poder político, sin vínculos locales. Pero cuando los victimarios operan dentro del Congreso de la República, cuando manejan redes de trata o de pornografía, cuando se sientan en altos cargos del Estado, la justicia simplemente se calla.

No se habla de las niñas esclavizadas sexualmente en campamentos mineros. No se menciona que el presidente de la Junta Nacional de Justicia tiene sentencia firme por violencia familiar. No hay titulares sobre las madres que llevan años mendigando justicia por sus hijas asesinadas en feminicidios silenciados.

“No basta con ser víctima para ser escuchada: hay que ser la víctima adecuada. Aquella que encaja en el molde que el machismo acepta para sentir empatía. Las demás —racializadas, pobres, indígenas, sin cámaras ni respaldo— siguen esperando que el sistema las reconozca como sujetas de derechos”

El problema no es Korina. El problema es un sistema sociocultural que abraza la impunidad y solo protege a las mujeres que encajan en el molde de víctima ideal, esa que el machismo acepta para poder sentir empatía. Mientras tanto, a las demás se les niega hasta el derecho a ser reconocidas como sujetas de derechos.

Y los números lo confirman. Entre 2018 y julio de 2023, el Poder Judicial evaluó 808 483 casos de violencia familiar y solo 354 obtuvieron sentencia firme. Es decir, menos del 0.044 %. En 2023, las fiscalías especializadas recibieron 228 938 denuncias, pero solo en 3 857 se presentó acusación formal. Menos del 0.05 % terminó en condena. La impunidad no es una falla del sistema: es su lógica de funcionamiento.

La justicia en el Perú es selectiva, clasista, racista y profundamente patriarcal. Por eso, quienes vivimos fuera de los márgenes del privilegio sabemos que luchar por nuestros derechos significa resistir, marchar, alzar la voz, construir redes de apoyo e incidencia en un sistema que insiste en ignorarnos. Porque aquí no basta con ser víctima para ser escuchada: hay que ser la víctima adecuada.